- ホーム

- 基礎知識

- ニッケル合金の選びかた(腐食環境)

- 湿食の種類を知る

湿食の種類を知る

湿食が課題となる材料の選び方は、全面腐食か局部腐食かで異なってきます。

全面腐食の場合

全面腐食の場合は「腐食速度」が材料選定の主たるキイとなります。腐食速度は、耐食鋼・耐熱鋼の専門メーカーであればその技術資料に掲載されており、日系メーカーではSI単位系のmm/y(mm/年)、米国メーカーではポンド・インチ系のmpy(mili-inch/year:1mil-inchは0.0254mm)で表されることが多いようです。また、主な合金について代表的な溶媒(酸、アルカリなど)ごとの等腐食線図(縦軸に温度、横軸に濃度を示し同レベルの腐食速度の分布を示したもの)や腐食速度線による複数合金の比較チャートを開示しているメーカーもあります。

Haynes International社が開示しているハステロイC-22の等腐食線図ほか

局部腐食の場合

局部腐食は、文字通り局部的に発生するため、全面腐食のように単純な腐食速度評価で判断することは困難です。また局部腐食には様々な発生条件と腐食形態があり、その形態にもっとも最適な材料を選定するか、効果的な防食設計を施す必要があります。

それでは、代表的な局部腐食の種類をみてみましょう。

粒界腐食

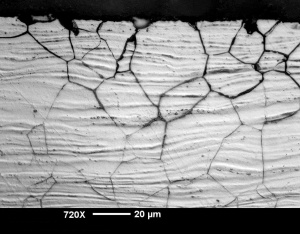

金属の粒界(結晶の境界)に発生するもので、代表的なものはオーステナイト系ステンレス鋼の溶接熱影響部です。一定時間600〜800℃で加熱された部分では、結晶内のクロムと炭素が結びつき炭化クロムを生成(鋭敏化)しますが、これは粒界に集積しやすい特徴があります。その近傍は、酸化に抵抗する不動態化に必要なクロムが欠乏することとなり、結果として粒界が酸化による腐食を受けやすくなります。

オーステナイト系ステンレス鋼の冷間圧延鋼板の粒界腐食の様子

Antkyr -Intergranular corrosion attack in austenitic cold rolled stainless steel sheet

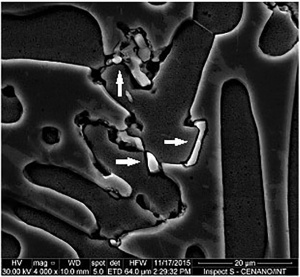

粒界腐食したオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼の電子顕微鏡拡大写真。オーステナイト粒とフェライト粒の境目で粒界腐食が起きており、矢印で示される物体がクロム炭化物

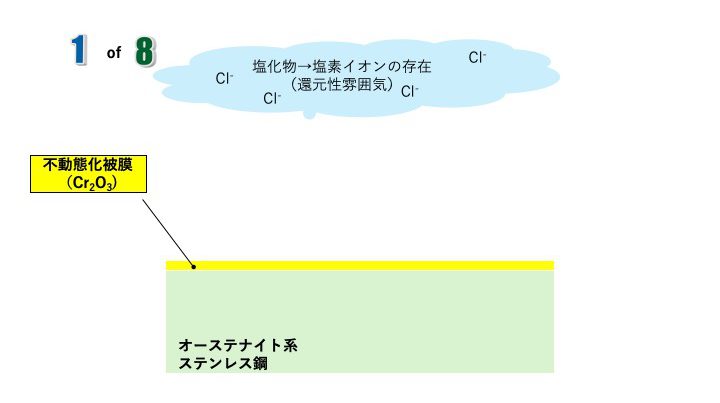

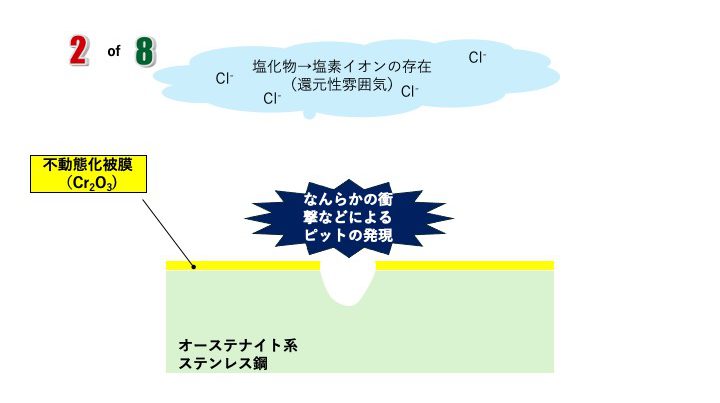

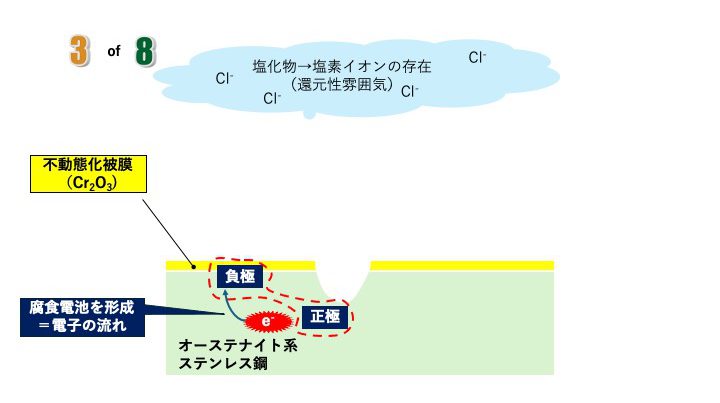

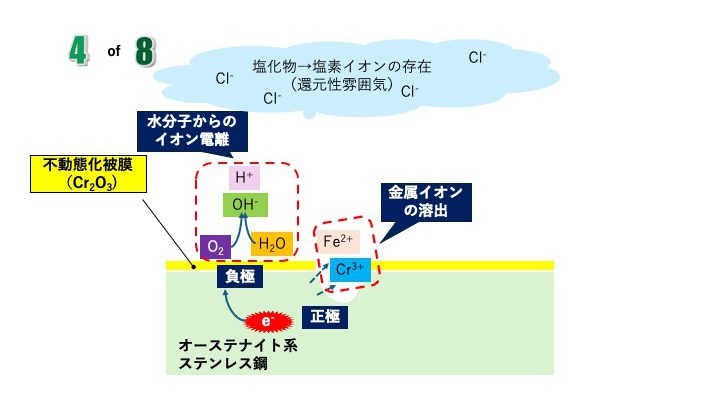

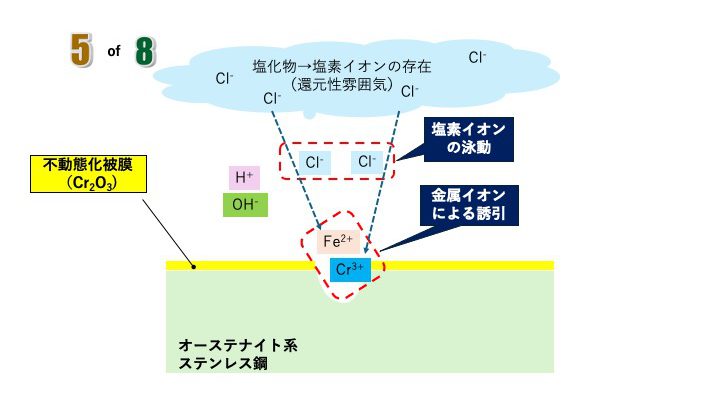

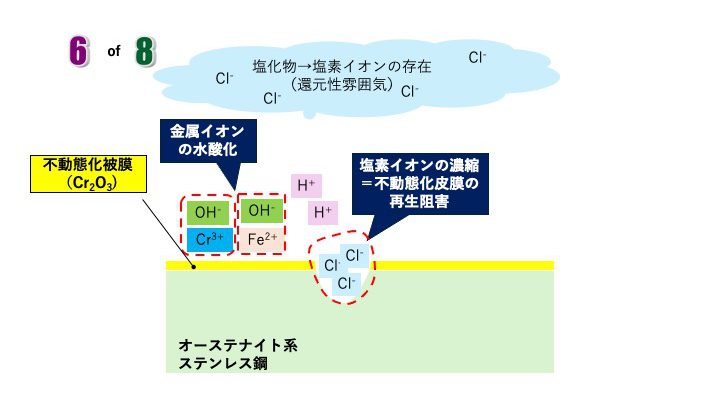

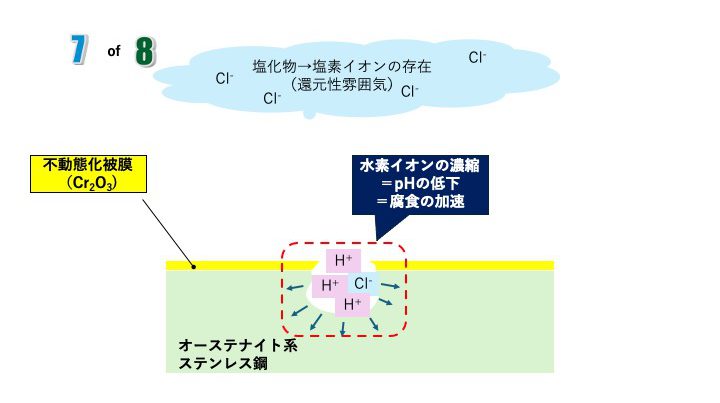

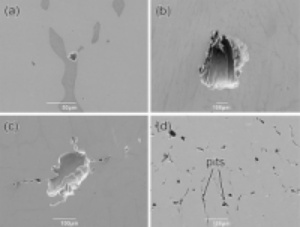

孔食

孔食は、塩酸や硫酸などの「還元性雰囲気」で発生する腐食で、ステンレス鋼が錆びないための不動態化被膜の損傷をきっかけに発生します。下記に、代表的な孔食の形状と塩化物雰囲気の場合の発生メカニズムの模式図を示します。

二相ステンレス鋼試験片で発生した孔食の例

二相ステンレス鋼試験片で発生した孔食の例

↑左右端の矢印をクリックすると前後に進みます。

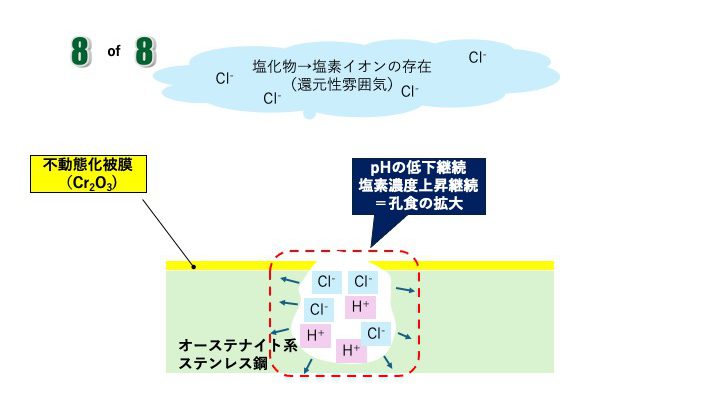

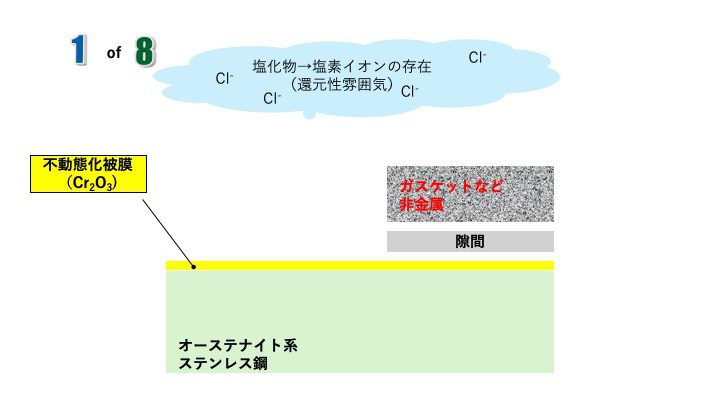

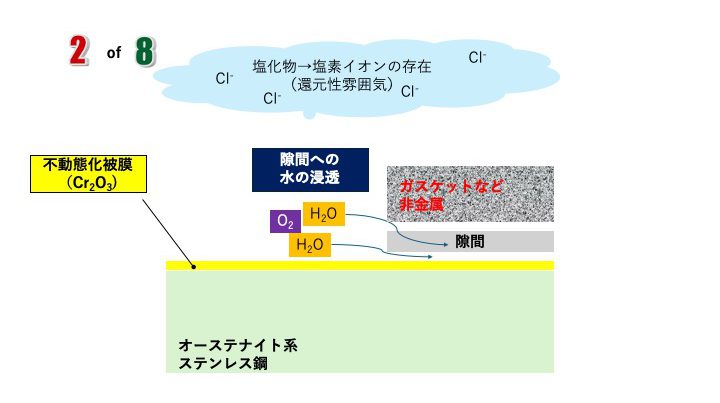

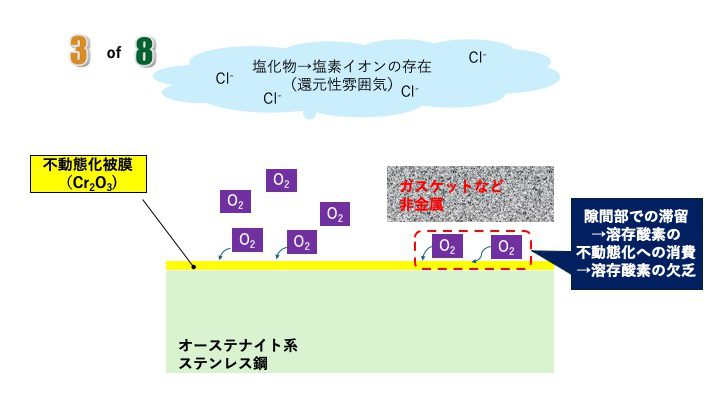

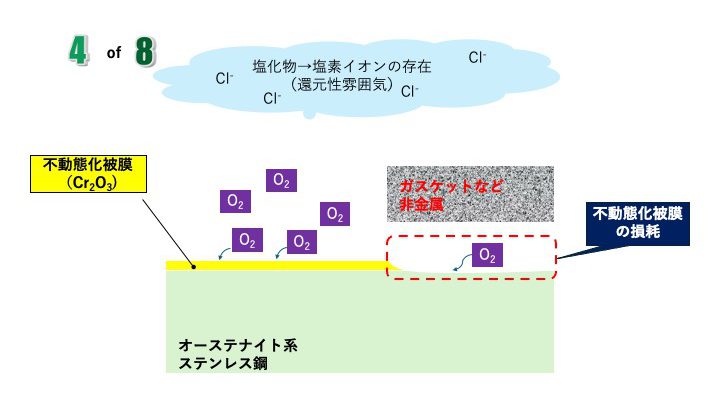

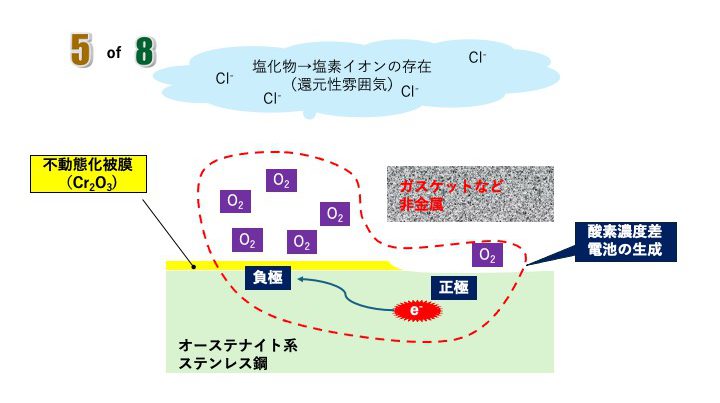

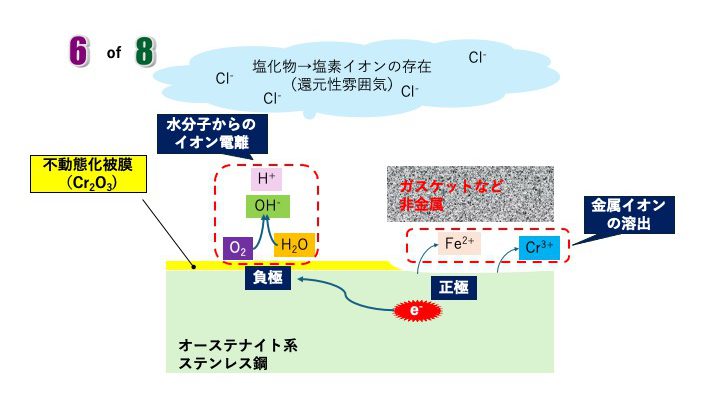

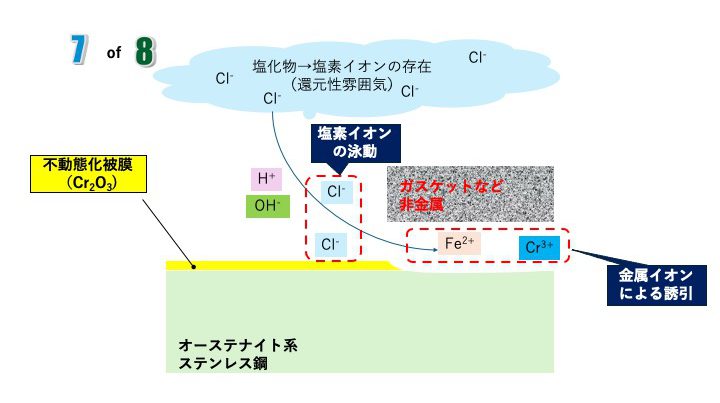

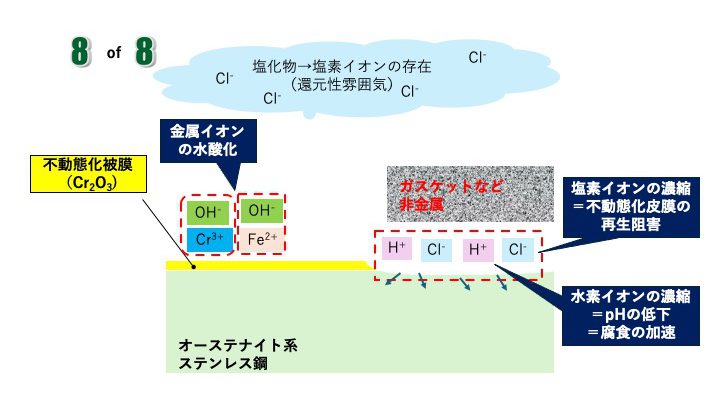

隙間腐食

孔食と同様の還元性雰囲気において、フランジのガスケット面やボルト・ナットの締結面などで発生する腐食です。下記に、代表的な孔食の形状と塩化物雰囲気の場合の発生メカニズムの模式図を示します。

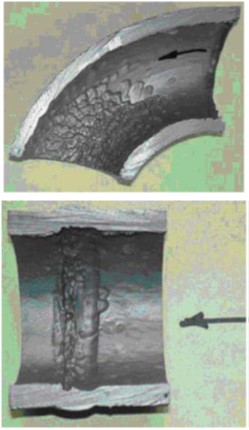

フランジ面で発生した隙間腐食の例

↑左右端の矢印をクリックすると前後に進みます。

エロージョン・コロージョン

粉体やスラリー状の流体が配管などを速く流れる時、内面から削りとるように腐食が進む時があります。これをエロージョン・コロージョンと呼びます。

配管エルボなどのエロージョン・コロージョンの例

Thepiping – what is erosion corrosion

応力腐食割れ

特定の使用環境と材料の組み合わせにおいて過大な溶接入熱量などによる高いレベルの残留応力が存在する場合、割れと腐食が助長し合いながら拡大することがあります。これを応力腐食割れ(Stress Corrosion Cracking=SCC)と呼びます。

CEphoto, Uwe Aranas – Stress corrosion cracking, caused by tension in a unsuitable welded reinforment collar

参考文献:Wikipedia (Wikimedia Commons)